作為農村扶貧開發重頭戲,成武大田集鎮在因“戶”制宜,確保了4760人實現脫貧,并在產業、轉移就業等扶貧上狠下苦功夫,“對癥下藥”,摸索出一套精準扶貧的成功法則。

近日,記者走進山東天鴻果蔬大蒜加工車間,100多名工人在分揀大蒜,身旁一袋袋優質大蒜即將陸續走出國門。

許秀芹是大田集陳胡同人。她是第一批來到天鴻果蔬的工人,干的是分揀工,一天干上七、八個小時,收入二、三百元。由于離家近,還不耽誤種地。工友鄭小霞分揀得心應手,去年僅三個月,每月收入達上萬元。

兩年前,盛海林借助裕業的技術和資金,建起自己的養殖場,招收本村20多個勞動力前來打工,養殖場實現年收入四五十萬元。而貧困戶盛余謙家中仨孩子都上學。在裕生公司幫助下,他來到這里喂雞、拾雞蛋,每月能掙四、五千元的工資,公司還為他們辦理人身保險。像這樣的貧困戶,盛海村已經有40多個。

據了解,大田集鎮盛海村是有名的養殖專業村,不少人開辦著養殖場。作為龍頭企業和扶貧就業基地,裕生禽業老板盛茂品說,公司從一個小家庭作坊已發展成該縣最大的養殖場,一個投資1200余萬元的現代化養殖場也拔地而起。為讓更多老鄉脫貧,該村50多名勞動力全部安置到這里,根本不用到外地打工。

鎮長孫景元說,在精準扶貧工作中,大田集鎮里讓天鴻果蔬等22家企業與16個貧困村結成幫扶對子,鼓勵和支持貧困戶到企業就業,確保有勞動能力和就業意愿的農戶至少1人轉移就業。目前僅陳胡村就有36戶貧困戶在天鴻等企業從事包裝加工,收入不菲。而通過干部幫扶和產業幫扶,該鎮已經有600多個貧困戶先后找到了脫貧致富門路。

小郭莊是地處該鎮西南一隅的較大村莊,種植傳統作物是村民的優勢,吃喝不愁,但發愁的是錢少。為此,村里決心依托合作社模式,大力發展大蒜經濟。

“能人”郭增東有著豐富大蒜種、管、銷、儲經驗。幾年前,他擔任村黨支部書記后立即著手成立合作社,依托合作組織和大蒜資源“抱團取暖”。由于技術好、會管理,社員們種植的大蒜質量好,價格高又好銷,每畝多收入2000多塊。

村民郭懷陽家里孩子多,生活緊張, 郭增東幫助郭懷陽種植大蒜,當年就把大把鈔票賺進了腰包,孩子上學沒了后顧之憂。目前,全村合作社已發展到180多戶,近50戶是貧困戶,并輻射附近鄉鎮,“抱團取暖”模式讓更多村民實現脫貧。

截至去年,全鎮共有1568戶、4760人脫貧,人均增收2000多元。但由于基數大,脫貧任務依然繁重。”鎮黨委書記侯凌雁說。

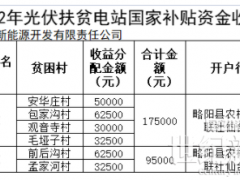

為實現更多村民脫貧致富,大田集鎮在干部幫扶、光伏扶貧、轉移就業、技能培訓、產業及金融扶持方面進行大膽嘗試,通過加快基礎設施建設向貧困村延伸傾斜,著力解決貧困村生產生活基礎薄弱問題。因地制宜發展特色產業,增強貧困戶“造血”能力,解決脫貧門路不寬、渠道有限問題。優先落實扶貧對象,保障特困人員的基本生活。同時建立精準扶貧對象信息庫和動態監測管理機制,解決扶貧開發工作中的“軟肋”,變以往的政府唱“獨角戲”為社會的“大合唱”。

近日,記者走進山東天鴻果蔬大蒜加工車間,100多名工人在分揀大蒜,身旁一袋袋優質大蒜即將陸續走出國門。

許秀芹是大田集陳胡同人。她是第一批來到天鴻果蔬的工人,干的是分揀工,一天干上七、八個小時,收入二、三百元。由于離家近,還不耽誤種地。工友鄭小霞分揀得心應手,去年僅三個月,每月收入達上萬元。

兩年前,盛海林借助裕業的技術和資金,建起自己的養殖場,招收本村20多個勞動力前來打工,養殖場實現年收入四五十萬元。而貧困戶盛余謙家中仨孩子都上學。在裕生公司幫助下,他來到這里喂雞、拾雞蛋,每月能掙四、五千元的工資,公司還為他們辦理人身保險。像這樣的貧困戶,盛海村已經有40多個。

據了解,大田集鎮盛海村是有名的養殖專業村,不少人開辦著養殖場。作為龍頭企業和扶貧就業基地,裕生禽業老板盛茂品說,公司從一個小家庭作坊已發展成該縣最大的養殖場,一個投資1200余萬元的現代化養殖場也拔地而起。為讓更多老鄉脫貧,該村50多名勞動力全部安置到這里,根本不用到外地打工。

鎮長孫景元說,在精準扶貧工作中,大田集鎮里讓天鴻果蔬等22家企業與16個貧困村結成幫扶對子,鼓勵和支持貧困戶到企業就業,確保有勞動能力和就業意愿的農戶至少1人轉移就業。目前僅陳胡村就有36戶貧困戶在天鴻等企業從事包裝加工,收入不菲。而通過干部幫扶和產業幫扶,該鎮已經有600多個貧困戶先后找到了脫貧致富門路。

小郭莊是地處該鎮西南一隅的較大村莊,種植傳統作物是村民的優勢,吃喝不愁,但發愁的是錢少。為此,村里決心依托合作社模式,大力發展大蒜經濟。

“能人”郭增東有著豐富大蒜種、管、銷、儲經驗。幾年前,他擔任村黨支部書記后立即著手成立合作社,依托合作組織和大蒜資源“抱團取暖”。由于技術好、會管理,社員們種植的大蒜質量好,價格高又好銷,每畝多收入2000多塊。

村民郭懷陽家里孩子多,生活緊張, 郭增東幫助郭懷陽種植大蒜,當年就把大把鈔票賺進了腰包,孩子上學沒了后顧之憂。目前,全村合作社已發展到180多戶,近50戶是貧困戶,并輻射附近鄉鎮,“抱團取暖”模式讓更多村民實現脫貧。

截至去年,全鎮共有1568戶、4760人脫貧,人均增收2000多元。但由于基數大,脫貧任務依然繁重。”鎮黨委書記侯凌雁說。

為實現更多村民脫貧致富,大田集鎮在干部幫扶、光伏扶貧、轉移就業、技能培訓、產業及金融扶持方面進行大膽嘗試,通過加快基礎設施建設向貧困村延伸傾斜,著力解決貧困村生產生活基礎薄弱問題。因地制宜發展特色產業,增強貧困戶“造血”能力,解決脫貧門路不寬、渠道有限問題。優先落實扶貧對象,保障特困人員的基本生活。同時建立精準扶貧對象信息庫和動態監測管理機制,解決扶貧開發工作中的“軟肋”,變以往的政府唱“獨角戲”為社會的“大合唱”。

微信客服

微信客服 微信公眾號

微信公眾號

0 條